许久不写年终总结与新年展望了。以前总有大把的时光可以构思写作,如今想来,怕是自己当时太闲了。

现在的自己,日记虽然还记着,但不大会往前翻看。每天对生活和对时事的思考,或者形成一些细碎的段落发在微博上,或者消化于同朋友的讨论中,总之没有形成大段系统性的文章。回想起来,总觉得可惜。那么,还是继续在这简陋冷清的博客上写点东西吧。

新冠肺炎疫情从2020年初爆发,至今已历两年。而作为身在美国的中国人,世界的剧烈变化则从2018年中美贸易战开始便深入了自己的生活。久而久之,曾经那个开放包容的世界已宛如梦境般遥远。网络上下,国内国外,充斥着国别之间的争吵和算计,人类社会也并没有因为这个大疫情而出现丝毫团结,反而在以肉眼可见的速度向下坠落。

就在这一团混乱中,北京冬奥会开幕了。

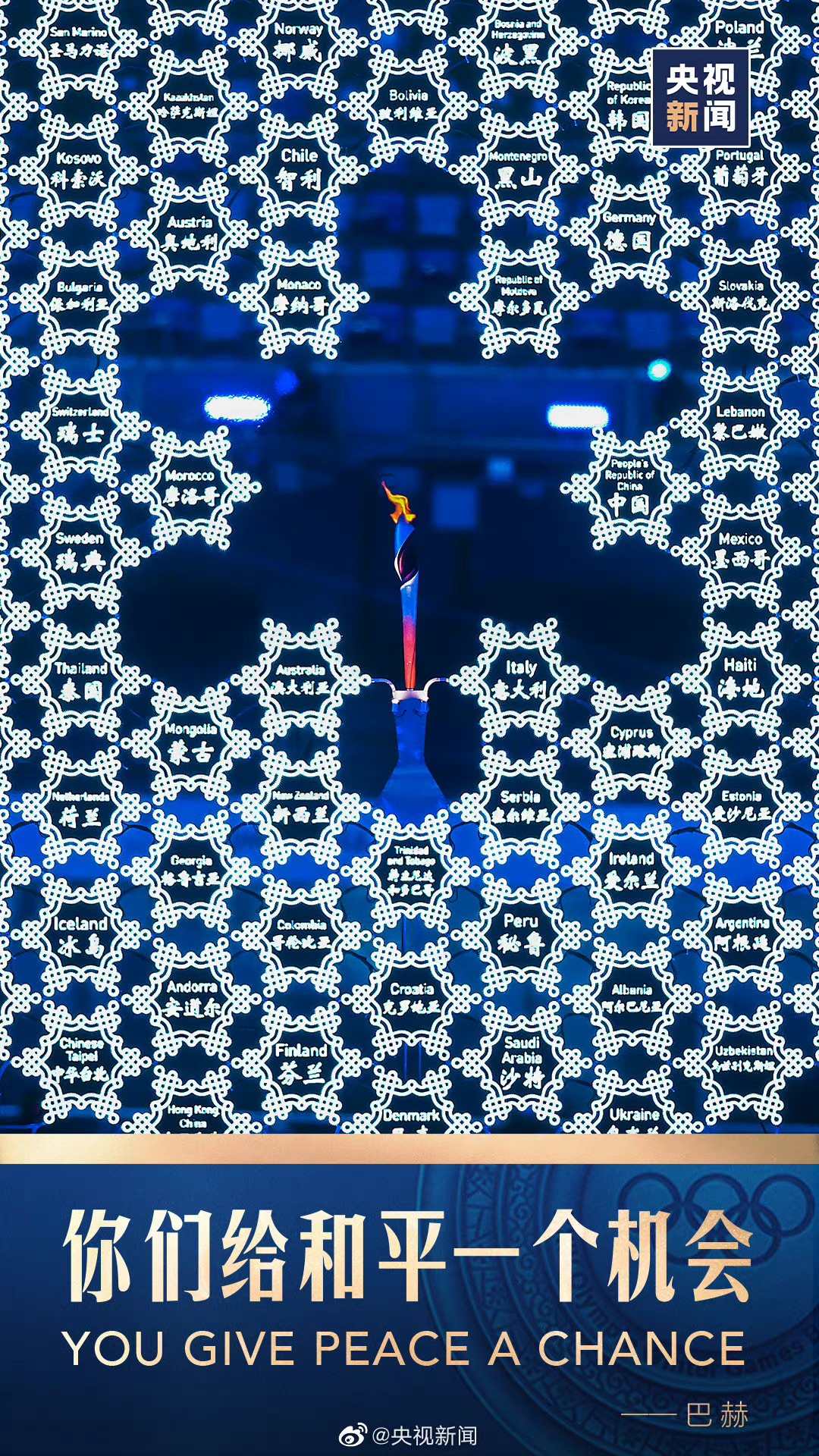

我从不怀疑中国政府和人民举办一场成功大会的能力,更何况国内的疫情管控很好。但我依然被开幕式所感动。一片片写有参赛国国名的小雪花组成大雪花样式的火炬台,火炬虽小,却因为这群雪花的簇拥,而仿佛拥有着对抗黑夜与寒冷的力量。在这充斥着混乱与负面情绪的时代里,这样的火炬形象无疑是团结与希望的最好载体,所谓“星星之火可以燎原”。

这一次的冬奥会,我因为自去年来便关注的谷爱凌的缘故,主要在看雪上项目的比赛。没有了短道速滑的犯规争执和花样滑冰的裁判公论,雪上项目主要是选手在与自己的竞赛,反而运动员之间充满着友爱与鼓励。苏翊铭与谷爱凌这两位中国新星,非但具有明星气质,更为中国拿下了3金2银的优异成绩。这不仅让我们的雪上项目有了许多零的突破,更成为了金牌榜上压倒美国、占据第三的关键力量。

众所周知,谷爱凌是一位归化选手。出生在美国旧金山,由母亲谷燕独力抚养长大。虽然她直到2019年15岁时方决定转换国籍,代表中国出战。但她从10岁左右起的训练便得到了来自国内从体育总局到社会各界的大力支持。母亲和姥姥的亲情,与中国的联系纽带,我想正是促使其做出加入中国国籍决定的重要因素。

这次冬奥会,我们还有很多其他归化运动员。冰球男女代表队甚至是由一大半归化运动员所组成。2016年,国内成立了具有半国家队性质的昆仑鸿星冰球俱乐部,男队参加俄罗斯的大陆冰球联盟比赛,女队参加加拿大冰球联盟比赛。自那时起,体育总局便在北美地区寻找愿意回国打球的华裔运动员。女队主力守门员周嘉鹰,加拿大华二代,自小热爱冰球,后因女子运动生计问题而转学金融,普林斯顿大学学历,于华尔街工作2年,终因放不下冰球梦想而毅然接受邀请回国打球。她的中文是大学时为了能与居住在杭州的外婆交流而修课学习的,故我料想她的家庭其实并未有强烈的中国情结。能将延续自己的冰球梦与带动血缘祖国的冰球运动发展相结合,将利益与情怀相结合,于她而言该是最幸福的事情了。

而更为感叹的是冰球男队队长叶劲光。他是加拿大华四代,祖上是被贩运至北美大陆修路的华人。这样一个家族,历经长达一个世纪的排华法案歧视,在被边缘化的夹缝中求生存繁衍,是北美诸多华人群体中最值得同情的一批人。37岁的他,已经到了职业生涯的后期,但他的经验、水平和号召力,正是一穷二白的中国冰球运动所需要的。他在听到国内成立冰球俱乐部消息的第一时间便决定回国打球,但经纪团队不同意。于是他便解雇了这个团队,另找了经纪人,随即开启回国行程。尽管在采访中能看出,他只能讲英语,但这样毅然决然的行动背后,我能感受到的是他与他的家族四代人身上从未断绝的家国情。他也曾担忧过自己不通中文的情况是否会令国内球迷困惑,但负责冰球的体育官员说道,新中国最早的一批世界冠军基本都是归国华侨,他们中的很多人中文也不好,但这并不影响他们为新中国的体育事业奉献,国家也同样将他们视作自己的英雄。如此一番话,非但格局了得,更在叶劲光的心中种下了“新中国”的概念。

从上世纪50年代的容国团,到现在的叶劲光、周嘉鹰、谷爱凌,虽然时代在变,但这些归国华人华侨身上的精神却是一以贯之。为情怀,为国家,为体育,最终是为了全人类的共同进步,他们抛弃了自己的所在国国籍,离开了自己熟悉的环境,加入了一个熟悉又陌生的祖国,甚至语言都有所不通。有人说这背后有商业利益,譬如谷爱玲在中国的代言收入是在美国所不可能达到的。纵使如此,那又如何?决定他们利益多寡的是他们自身的实力,而他们给予这个国家的却远超这份利益,并且会在未来的时间里愈发显现。更何况从国家的角度,本应给予他们以应得的利益,而不是只靠情怀“诓骗”人回来效力。至于情怀,交给运动员自己去说就好了。

另一方面,如此规模的跨国人才交流,带动的远不仅是中国国内的冰雪运动发展。这样一批赤子的存在,是给予国内国外那些狭隘民族主义者的最好耳光。他们的故事与榜样,会激励更多身处中外交流这一洪流之中的人们,去超越眼下的纷争裂痕,去勇敢地架起沟通友谊、合作共赢的桥梁。在谷爱凌获得第一块金牌后的新闻发布会上,她字字铿锵地提到了这个理念与目标。这样的声音,放在中美之间恶劣的舆论环境之中,显得尤为珍贵。这个18岁的小姑娘,真的非常勇敢。

除此之外,这届冬奥会上还有很多感动着我的事情,使我能够有机会突破媒体的屏障,得以一窥世界人民的真实想法与民意。运动员们通过TikTok和Instagram分享自己的奥运故事,便是击破西方媒体对中国抗疫政策和北京奥运诸多诋毁的最好利器。纵有一小撮人想要借机搞政治,也被从国际奥委会到转播媒体的所有人所无视。在北京的这17天里,无论是现场的运动员、教练员、志愿者,还是观看转播的全世界观众,终于可以忘却这四年来笼罩于国际之间的纷争阴影,尽情地展现与想象全人类相亲相爱、共同挑战新极限的团结与进取精神。哪怕这样的想象非常短暂,但足以支撑着我们在漫漫长夜里坚守光明的火苗,去等待不久的黎明。

或许,这便是一些西方政客、学者和媒体此前一直嚷嚷着要抵制北京冬奥会的原因吧。他们滥用着手中的权力和国际话语权,妄图按照自己的意志去塑造人们对这个世界的认知。北京冬奥的成功举办,互联网直播的广泛应用,全世界运动员在这场盛会中所展现出来的全人类共同精神,是对这种肮脏伎俩无声却有力的回击。

“德不孤,必有邻”。我始终相信,群众的眼睛是雪亮的,真正的事业是靠行动才能做成的,绝非口舌之功。闭幕式上,当“One World, One Family”(“天下一家”)的焰火字样显露于苍穹,这届体育盛会的历史意义便已注定。

莎士比亚说过,“凡是过往,皆为序章”。眼下的世界正在走向一个转折点,未来的路要怎么走,但愿那些困惑和迷惘的人们,能够从这17天的经历中寻找到他们想要的答案。

最后修改于 2022-02-22